从这里开始为正文。

探秘首都周边的自然风光与历史文化是一个受欢迎的旅游主题。本路线将介绍北京郊县的自然景观和历史文化遗迹,以及他们的文化和历史意义,使人深入理解和欣赏这个区域的风景和文化。

9个人气推荐景点

居庸关长城

【景点介绍】

居庸关得名,始自秦代,相传秦始皇修筑长城时,将囚犯、士卒和强征来的民夫徙居于此,取"徙居庸徒"之意。汉代沿称居庸关,三国时代名西关,北齐时改纳款关,唐代有居庸关、蓟门关、军都关等名称。 居庸关形势险要,东连卢龙、碣石,西属太行山、常山,实天下之险。自古为兵家必争之地。它有南北两个关口,南名"南口",北称"居庸关"。现存的关城是明太祖朱元璋派遣大将军徐达督建的。为北京西北的门户。居庸关两旁,山势雄奇,中间有长达18公里的溪谷,俗称"关沟"。这里清流萦绕,翠峰重叠,花木郁茂,山鸟争鸣。绮丽的风景,有"居庸叠翠"之称,被列为"燕京八景"之一。

【历史小故事--《出居庸关》】

居庸关上子规啼,饮马流泉落日低。雨雪自飞千嶂外,榆林只隔数峰西。这是清代诗人朱彝尊为居庸关提的诗,朱彝尊早年无意仕进,以布衣之身载书“客游”,“南逾岭,北出云朔,东泛沧海,登之褱,经瓯越”,为采访山川古迹、搜剔残碣遗文,踏遍了大半个中国。诗人从山青水绿的南国,来游落日苍茫的北塞,淡谈的乡思交汇着放眼关山的无限惊奇,化成了这首“清丽高秀”的写景小诗。

【景点意义】

居庸关“切近京师,天险莫比”,其绝险地理形势,使其占在异常重要的军事战略地位,自古就是兵家必争之地。居庸关作为边陲重镇,拱卫京城,也见证过多次朝代更迭,在中国历史上更有无数名将在此建功立业,为中国防御建筑之典范。

【游览收获】

居庸关,总是让人想起那几百年前为了家国与妻儿安危,从这里走出远征的战士,居庸关曾是明朝的四大名关之首,也是关内的守护神,就像一个保卫家国的热血男儿;如今,夕阳下的居庸关看来更像一位安详静坐在落日余晖中的老人,眯着眼,望向西边的地平线,在一片橘色的温暖中回忆着自己的峥嵘岁月。那份寒气与肃杀,已在和平与温馨中逐渐退去,只剩平静中望去的深邃目光。

明十三陵

【景点介绍】

十三陵,位于北京市昌平区北部天寿山麓,是明朝13位皇帝的陵寝所在地。十三陵自明永乐七年(1409年)开始营建,及至清代顺治初年,前后长达230多年。先后建造了13座金碧辉煌的皇帝陵墓。陵区内共计葬有皇帝13人、皇后23人、皇贵妃1人,以及数十名殉葬贵妃。除皇帝陵外,陵区内还有明朝妃子园寝七座,太监墓一座,以及神宫监、祠祭署等若干附属建筑,形成了体系完整、规模宏大、气势磅礴的陵寝建筑群,成为世界上保存完整、埋葬皇帝最多的帝王墓葬群。

【历史小故事--朱祁镇葬于十三陵】

朱祁镇是明朝第六位皇帝(公元1435-1449年,公元1457-1464年两次在位)。第一次继位时年仅九岁。国事全由太皇太后张氏把持,贤臣“三杨”主政。随之,张氏驾崩,三杨去位,宠信太监王振,导致宦官专权。正统14年,土木堡之变,被瓦剌俘虏,其弟郕王朱祁钰登基称帝,遥尊英宗为太上皇,改元景泰。瓦剌无奈之下,释放英宗。随即,景泰帝将他软禁于南宫。一锁就是七年。景泰八年,石亨等人发动夺门之变,英宗复位称帝,改元天顺。朱祁镇前后在位二十二年,当初宠信王振,后来又宠信曹吉祥、石亨,政治上虽然有不足之处,但是晚年任用李贤,听信纳谏,仁俭爱民,美善很多。还废除了殉葬制度。天顺八年,病逝。庙号英宗,谥曰法天立道仁明诚敬昭文宪武至德广孝睿皇帝,葬于明十三陵之裕陵。

【景点意义】

十三陵作为明朝时期皇帝陵墓群中最大、最完整和最具有代表性的陵墓,其中蕴含着大量的历史文化价值。明朝统治时期,中国在政治、文化、经济、科技等方面都有重大进展,其陵墓及墓中的陪葬品均有文化意义。十三陵的建造规划严谨、精细,体现了当时中国人的建筑与园林艺术水平。陵墓中的陪葬品则更是具有历史价值和艺术价值,为研究明朝文化发展提供了重要资料。

【游览收获】

在游览十三陵之后,可深深地感受到中国古代文化的深厚底蕴和陵园建设的精致。十三陵是一个规模宏大的陵园,位于一个山谷之中,基本占据了一整片山谷。此外,十三陵的建筑风格也让人印象深刻。这里的建筑都充满了中国古代特色,精美的雕刻和雄伟的气势让人为之赞叹。

周口店

【景点介绍】

周口店遗址位于北京城西南约50公里处的房山区境内,背靠峰峦起伏的太行山脉,面临着广阔的华北平原,山前一条小河潺潺流过,这里自然资源丰富,气候温暖宜人,是70万年至20万年前的“北京人”、20至10万年前的第4地点早期智人、约4.2-3.85万年前的田园洞人、3万年前左右的山顶洞人生活的地方。周口店遗址共发现不同时期的各类化石和文化遗物地点27处,出土人类化石200余件,石器10多万件以及大量的用火遗迹及上百种动物化石等,成为举世闻名的人类化石宝库和古人类学、考古学、古生物学、地层学、年代学、环境学及岩溶学等多学科综合研究基地。

【趣闻趣事】

2023年9月,教科文组织总干事阿祖莱女士在访华期间参访了周口店北京人遗址,对遗址猿人洞保护建筑成功应对今年特大暴雨灾害所取得的显著成效深表赞叹,这个保护建筑隔绝了风雪冰雹等自然灾害对遗址本体的直接破坏,在有效保护的同时,又确保建筑设计与周边环境相协调,为全球遗产保护地保护珍贵的遗产提供了借鉴,也为遗产地应对气候变化带来的极端灾害影响给我们新的提示。

【景点意义】

周口店遗址的考古发掘与科学研究,是世界人类考古史上的重大事件,周口店遗址遗产区和缓冲区范围内拥有表达周口店遗址价值的所有必要元素,发现古人类化石的地点和古人类的生存环境以及20世纪20—30年代时科学家们的发掘研究历程都得到完整的保存,可以准确地体现其重要的科学价值,北京人是属于从古猿进化到智人的中间环节的原始人类,这一发现在生物学、历史学和人类发展史研究上有着极其重要的价值。

【游览收获】

整个遗址逛下来,让人涌上一股强烈的发思古之幽情。对身边这份炽烈与严酷的近身贴靠,总是让人设身处地地想象着几十万年前猿人们生存的实景实况,我拥有了一个猿人的眼睛,看到了他们眼里的真实,我拥有了他们的心灵,感受到了他们的思绪流动。我将自己当成了当年的一匹猿,短暂地与他们感同身受,我浮想联翩,他们如果营建他们的梦想,他们的未来,他们如何处置相互的关系,建立着自己的情愫。

香山公园

【景点介绍】

香山公园始建于金大定二十六年,距今已有近900年的历史。早在元、明、清时,皇家就在香山营建离宫别院,每逢夏秋时节皇帝都要到此狩猎纳凉。香山寺曾为京西寺庙之冠,清乾隆十年(1745年)曾大兴土木建成名噪京城的二十八景,乾隆皇帝赐名静宜园。京西著名的“三山五园”中,香山公园就占其中的一山(香山)一园(静宜园)。香山公园于1993年至今被评为首都文明单位,2001年被国家旅游局评为AAAA景区,2002年被评为首批北京市精品公园,2004年通过ISO9001国际质量管理体系和ISO14001国际环境管理体系认证,2020年被评为全国文明单位。

【历史小故事--梅兰芳香山题字】

梅兰芳酷爱香山,每次来香山,他均下榻在雨香馆。1922年春,梅先生住香山雨香馆期间,一日,他与几位好友在山间游玩时发现一块没有刻字的大石头,一时兴起,即在巨石上写下一“梅”字,此字高1.95米,宽1.9米,笔势潇洒清劲,下方署名“兰芳”,右下放刻有李释戡的题记,全文为:“壬戌三月二十有四日,肃紫亭、齐如山、梅兰芳、王幼卿、李释戡同来,兰芳写梅,释戡题记。香山游者虽多,未必遂登此石,亦足以自豪矣。”题记下方有“齐如山监制”五个小字。人称“五君子刻石”,也叫“梅石”。

【景点意义】

香山有丰富且独特的自然景观,还是北京市重要的水源保护区之一,对改善生态环境,净化空气,保护水源有重要意义;同时也有重要的文化历史意义,这里曾是皇家园林,历史悠久,文人雅士多有游览;它也为广大市民提供了游览休闲天然公园。

【游览收获】

人民可以参观寺庙,感受古建筑的魅力。香山公园是一个集自然风光、人文景观和历史底蕴于一体的旅游胜地。无论游客是来欣赏红叶、参观寺庙还是领略山林风光,这里都能满足游客需求。

八大处

【景点介绍】

八大处公园是国家AAAA级旅游景区,北京市首批重点文物保护单位,北京市精品公园,位于北京西山风景区南麓。八大处公园是一座历史悠久、文脉丰厚的佛教寺庙园林和距市中心最近的现代都市山林。

【历史小故事--十八罗汉】

大悲寺是八大处的第四处寺院,原名隐寂寺。创建于宋辽时代,距今九百余年。大雄宝殿中的十八罗汉均端坐于云石之上,悉心谛听释迦牟尼讲经说法,或若有所思,或舞器作法,个个活灵活现,堪称旷世之作。这里的十八罗汉雕像之所以不同凡响,是因为其作者是我国元代最为著名的雕塑家刘元。据《中国人名大辞典》记述:“刘元,字康元,拜尼泊尔雕塑家阿尼哥学塑印度佛像,造诣称绝。”更为奇异的是,这十八尊罗汉像的胎体是用檀香木粉掺和细砂精制而成,七百余年后的今天,仍飘散着沁人心脾的檀香。

【景点意义】

八大处公园得益于特有的三山小气候,冬季山暖风和,夏季凉爽宜人,土地肥沃,植被丰富,同时,八大处至今仍保存完好的八座古刹,供奉着佛牙舍利,承载着博大精深的中国佛教文化。其中的佛牙舍利塔是一座有着悠久历史和重要意义的古建筑,不仅是佛教文化的瑰宝,也是中华文化的瑰宝。

【游览收获】

"三山如华屋,八刹如屋中古董,十二景则如屋外花园"又有云"香山之美在于人工,八大处之美在于天然,其天然之美又有过于西山诸胜。

碧云寺

【景点介绍】

碧云寺,位于北京市海淀区买卖街40号香山公园内,始建于元至顺二年(1331年) 碧云寺坐西朝东,占地面积40000平方米,依山势而层层叠起,其建筑呈明显南北对称轴线式布局,分为中路主要建筑、水泉院建筑和罗汉堂建筑三大部分。碧云寺是集中明、清两代文物的地方,对研究明、清两朝的建筑提供了实物资料

【历史小故事--金刚宝座塔】

碧云寺中最出名的建筑要数金刚宝座塔。宝塔位于塔院内,塔院在整个碧云寺最深处。当初为乾隆皇帝下令修建的,高约34.7米,塔上刻有乾隆帝亲手撰写的“灯在菩提”四个大字。1925年,孙中山先生去世之后便停灵在此,直到四年后才移灵南京,现在宝塔内依然还有孙中山先生的衣冠冢。

【景点意义】

碧云寺是集中明、清两代文物的地方,代表着两个时代的建筑艺术的特色,正殿仍保有明代风格,大石牌坊是明末清初雕制艺术的例证,它和金刚宝座塔的雕制迥然不同。金刚宝座塔是清代极盛时期的代表作品。对研究明、清两朝的建筑提供了实物资料。

【游览收获】

一步踏入,仿佛穿越了时空,回到了那个古老的年代。这里的每一砖一瓦都充满了历史的痕迹,每一尊佛像都似乎在诉说着一段故事。在寺庙中漫步,聆听古老的钟声,感受着历史的沉淀和文化的传承。如果你是一个历史文化爱好者,那么这里绝对值得一游。相信你一定会在这里找到属于自己的那份宁静与感悟。

卧佛寺

【景点介绍】

十方普觉寺又称卧佛寺,清乾隆四十八年(1783年)重修,寺内铜铸卧佛是中国现存较大的一座。十方普觉寺坐北朝南,分中、东、西三路,中路围成廊院,东西路各建若干院落,中路与东西路间隔有南北巷道。中路主要建筑有琉璃牌坊、山门殿、天王殿、三世佛殿、卧佛殿和藏经楼等建筑。东路院原为寺憎起居处所,从前向后依次是大斋堂、大禅堂、霁月轩和清凉馆,均为四合院形式院落。最后有供奉寺内开山祖师的祖师院。西路院原为皇帝避暑行乐兼理政事的三座行宫院。2001年6月25日,十方普觉寺被中华人民共和国国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。

【历史小故事--卧佛的典故】

卧佛之存在,是有典故的:纪念涅槃于拘尸那国城外娑罗树下的释迦牟尼。这是无比漫长的最后的瞬间。一两千年过去了,神依然保持着初入睡的姿势:头冲西、面朝南,微抬起上半身,以右手托腮,左手则平放在腿上,仿佛正在闭目养神,抑或考虑什么问题。娑罗树为释迦牟尼遮挡过阳光,便由此而出名了,成为佛教徒公认的圣树。

【景点意义】

十方普觉寺中路围成廊院,东西路各建若干院落,中路与东西路间隔有南北巷道。这种布局是唐、宋以来一些寺院东西廊外分列各院的廊院制度的遗留,对了解古代佛教寺院的发展演变有较为重要的参考价值。

【游览收获】

位于北京海淀植物园的卧佛寺,最近人流不断。年前还在雍和宫烧香求佛的年轻人,掉头占领了卧佛寺求offer。这里既不卖加持后的手链,也不会让花一两百上柱香,从植物园进入卧佛寺,门票只需10块钱,哪怕光是在植物园随便看看珍稀植物,也能值回票价。

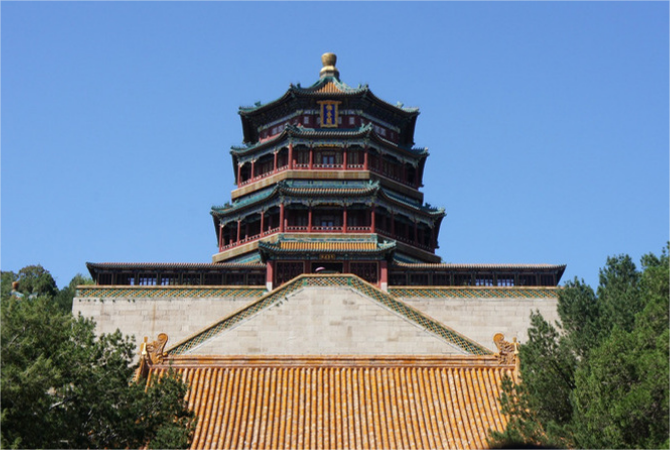

颐和园

【景点介绍】

颐和园的前身清漪园始建于清乾隆十五年,这是一座以万寿山、昆明湖为主体的大型天然山水园。1949年,中华人民共和国成立后,政府多次拨出专款对颐和园进行全面的修整,增加了必要的游览设施,开辟了通往北京城和西北部其他风景名胜的公共交通路线。1961年,国务院公布颐和园为全国重点文物保护单位。园林的山、水、建筑物、道路、树木、花草等均得到精心的维护,成为北京的主要旅游点之一,每天迎接着成千上万的中外游人。颐和园,这座古老而壮丽的名园,它浸透着中国人民的血汗、体现了中国人民的智慧和创造、展示出中国造园艺术的精华,在历经了整整二百年的沧桑之后,又开始了它的历史的新篇章。

【历史小故事--皇家兴建园林】

乾隆九年(1744年),作为皇帝长期居住的离宫御苑圆明园扩建工程告一段落,清高宗弘历写了一篇《圆明园后记》。文中夸耀这座园林规模如何宏伟,园景如何绮丽,誉之为“天宝地灵之区,帝王豫游之地无以逾此”,暗示自己不再建国,并且明白告诫:“后世子孙必不舍此而重费民力以创建苑囿。”然而,事隔不久,另一座大型的皇家园林——清漪园(现为颐和园),又在圆明园的西面破土动工了。

弘历之所以甘冒自食其言的非议而兴建清漪园,足证此园必然有其不能不建的原因。也就是说,作为建园基础的西湖和瓮山具备着西北郊先已建成的皇家诸园所没有的优越的地貌条件。这个地貌条件对于以享用园林之乐作为奢靡生活主要内容的弘历而言,实有着十分强烈的吸引力。

【景点意义】

北京的颐和园是对中国风景园林造园艺术的一种杰出的展现,将人造景观与大自然和谐地融为一体;颐和园是中国的造园思想和实践的集中体现,而这种思想和实践对整个东方园林艺术文化形式的发展起了关键性的作用;以颐和园为代表的中国皇家园林是世界几大文明之一的有力象征。

【游览收获】

颐和园集传统造园艺术之大成,借景周围的山水环境,游客既能体会皇家园林恢弘富丽的气势,又能感受其自然之趣。

圆明园

【景点介绍】

圆明园坐落在北京西北郊,与颐和园相邻,由圆明园、长春园和绮春园组成,也叫圆明三园。圆明园是清朝著名的皇家园林之一,有“万园之园”之称。清朝皇室每到盛夏时节会来这里理政,故圆明园也称“夏宫”。圆明园始建于1709年(康熙48年),是康熙赐给尚未即位的雍正的园林,用于打发空闲。1900年八国联军侵占北京,西郊皇家园林再遭劫难。在抗战时期,又遭到不同程度破坏。最后在“文化大革命”时期,圆明园也受到某些破坏。圆明园遗址在新中国成立后开始被保护起来,1956年北京市园林局开始采取植树保护措施,1976年圆明园遗址随成立专营机构。1988年6月29日,圆明园遗址向社会开放。

【历史小故事--牡丹台】

康熙曾12次临幸圆明园游赏进宴,其中多在谷雨至小满之间牡丹盛开的季节莅临。最末一次是康熙六十一年(1722)农历三月二十五日,康熙专程来圆明园镂月开云欣赏牡丹,陪同侍奉的有年仅12岁的皇孙弘历。康熙见到聪明伶俐的小皇孙,异常高兴,传旨将弘历招入宫中培养。就这样,主宰中国命运长达130余年的康、雍、乾三朝天子,在这里汇聚一堂,被传为佳话。乾隆登基后为纪其皇祖之恩,曾亲笔手书“纪恩堂”匾额,悬挂于镂月开云殿内,并御制《纪恩堂记》:“皇考奉皇祖于圆明园之牡丹台观花侍宴,以予名奏闻,遂蒙眷顾,育之宫中……,今岁于圆明园颜堂曰纪恩,并为记,以述承恩所自始,付托所荐重”。圆明园牡丹台对于乾隆帝来说有着极为特殊的意义。

【景点意义】

留住这一方遗址废墟,可以促使国人反思、自审,激发国人自尊、自信、自强,增强民族凝聚力。在这个意义上讲,这是一座理想而生动的爱国主义教育课堂。

【游览收获】

眼前的那一断桥,那一残壁,那一古树时时刻刻都在提醒着我们:不要忘记历史,只有国家强大了、富强了,才可以在国际上扬眉吐气,才可以实现中华民族的伟大复兴!