从这里开始为正文。

1月的节气

小寒

小寒是二十四节气中的第23个节气,也是冬季的第5个节气。每年公历1月5日至7日,当太阳黄经达到285°时,小寒节气开始。这个节气的名字来源于其天气特征,即“冷气积久而寒”,意味着天气已经很冷,但还没有到极点。

在中国传统文化中,小寒标志着冬季的正式开始,人们称之为“数九寒天”,因为这是隆冬时节,冷空气频繁南下,气温持续降低。在北方地区,小寒节气比大寒节气更冷,这是因为地表“余热”相对较少,至小寒时已释放殆尽,使温度降至最低。而在南方地区,由于地表相对较热,“余热”至小寒节气尚未释放完毕,大寒时地表“余热”散尽,气温方降至最低。

小寒节气期间,人们会选择一些具有温热性质的传统食物来抵御寒冷,同时也有一些特定的习俗与小寒节气相关的食品。常见的与小寒节气相关的传统食物包括:腊八粥、鸡汤、羊肉、八宝饭、汤圆等,这些食物不仅能提供热量和营养,还有助于增强身体的免疫力。

大寒

大寒是二十四节气中的最后一个节气,每年1月20日前后太阳到达黄经300°时即为“大寒”。大寒的意思是天气寒冷到了极致,是全年最冷的时节。

在这个节气期间,我国大部分地区都会出现极寒的气温,风大、低温、地面积雪不化,呈现出冰天雪地、天寒地冻的严寒景象。此时寒潮频繁南下,是一年中最为寒冷的时期。

在民俗方面,大寒节气有一些重要的传统活动。例如,在部分地区,人们会进行除旧布新、腌制年肴、准备年货等活动,以迎接新年的到来。大寒至立春这段时间,有很多重要的民俗,如祭灶、尾牙祭等。尾牙祭,亦称“做牙”、“做牙祭”等,民间有做完牙祭后全家坐一起“食尾牙”的习俗。流行的年尾“年会”是“尾牙祭”的遗俗。

在气象方面,大寒节气期间我国大部分地区都会出现低温、雨雪、冰冻等天气现象。

大寒节气是冬季最寒冷的时节,因此人们会选择一些具有温热性质的传统食物来驱寒保暖。大寒节气的传统食物包括:羊肉、糯米饭、糍粑、腊八粥等。这些食物不仅提供热量和营养,还有助于增强身体的免疫力。不同地区的人们会根据当地的传统和饮食习惯选择适合自己的食物来度过这个寒冷的时节。

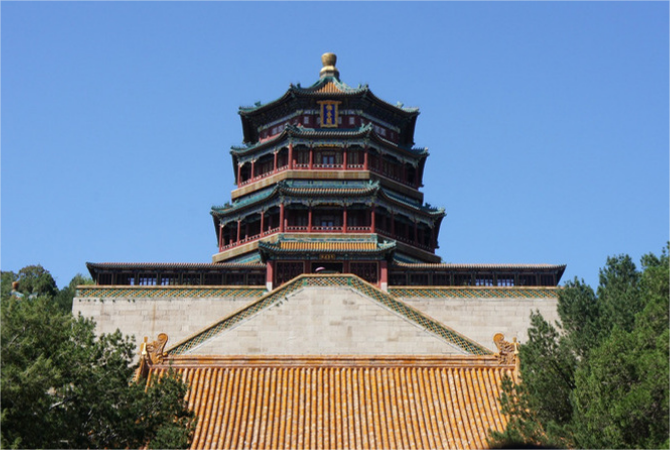

- 小嘉出行北京旅游官网GO BEIJING >

- 1月北京旅游景点和活动推荐